|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

Es war in der Nacht vom 16. auf den 17. Januar 1950. Gegen Mitternacht fuhr meine Mutter mit der StraĂenbahn, als plötzlich bei ihr die Wehen einsetzten. Laut Aussagen des Schaffners sei sie ganz dunkel gekleidet gewesen. Man sah ihr nicht an, dass sie ein Kind erwartete. Sie war im achten Monat schwanger. In den Akten meiner Mutter stand, dass ich am Dienstag, dem 17.01.1950 um 00.10 Uhr in der StraĂenbahn geboren wurde. Meine Mutter gab mir den Namen Marianne, das ging auch aus den Akten hervor. Gerne hĂ€tte ich gewusst wie sie auf diesen Namen gekommen war. Man brachte uns in das Aachener Klinikum in der Goethestrasse. Auf Grund einer schweren Erkrankung und einer zusĂ€tzlichen Behinderung rechnete man damals kaum damit, dass ich ĂŒberleben wĂŒrde. Im Taufregister stand, dass ich am 19.03.1950 notgetauft wurde. Meine Paten waren zwei Schwestern, die im Klinikum Aachen arbeiteten. Eine davon habe ich spĂ€ter einmal aufgesucht. Ăber meinen Besuch war sie sehr erbost Sie hĂ€tte nichts mit mir zu tun und ich sollte mich bloĂ nicht noch einmal bei ihr melden. Einen Tag nach meinem ersten Geburtstag, am 18.01.1951. bin ich aus dem StĂ€dtischen Klinikum in ein Waisenhaus verlegt worden, in dem ich auch weiterhin medizinisch und orthopĂ€disch betreut wurde. Im Waisenhaus in Aachen war man der Meinung, die âVolmarsteiner Anstaltenâ könnten mir eine bessere medizinische und schulische Versorgung bieten. Heute weiĂ ich, dass dies eine der gröĂten Fehlentscheidungen fĂŒr mein Leben war, denn die fĂŒr mich schlimmste Zeit sollte dann am 02.01.1956 im âJohanna Helenen Heimâ in Volmarstein beginnen. |

|

|||||||||

|

Eine Sozialarbeiterin brachte mich nach Volmarstein. Ich kann mich noch genau erinnern, wie riesig mir der Zug erschien. An diesem Reisetag trug ich braune Hosen und einen gelb-braun gestreiften Pullover. Mein einziger Stolz und Besitz war eine kleine braune Handtasche. Den Pullover und auch die Hose nahm man mir gleich am ersten Tag ab. Hosen waren fĂŒr MĂ€dchen in dieser christlichen Einrichtung streng verboten. Ich durfte diese Sachen nie wieder tragen und war sehr traurig darĂŒber. Statt dessen bekam ich alte, gebrauchte Anstaltskleidung. Selbst die schöne UnterwĂ€sche nahm man mir ab. Noch mehr schmerzte es mich, dass man mir meine Handtasche abnahm. Auch diese habe ich nie wiederbekommen. Schnell machte man mir klar: âDu bist nichts, du hast nichts, und du kannst nichts!â FĂŒr sehr lange Zeit war das auch so fĂŒr mich. An meinem rechten Bein trug ich bis zu meinem 10. Lebensjahr eine Schiene mit Beckenkorb. SpĂ€ter hĂ€tte die Muskulatur aufgebaut werden mĂŒssen, was aber nicht in Angriff genommen wurde. Unter den Folgen habe ich heute noch zu leiden. |

|||||||||

|

li: Marianne 1958 |

|||||||||

|

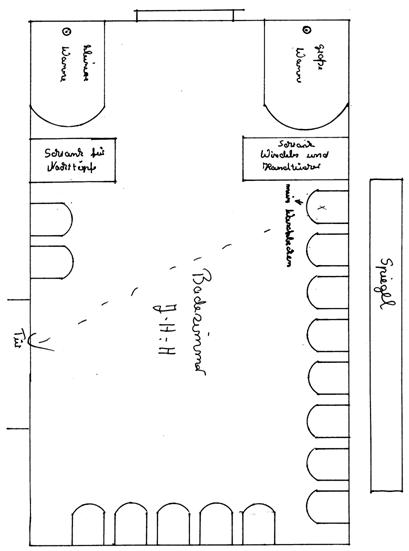

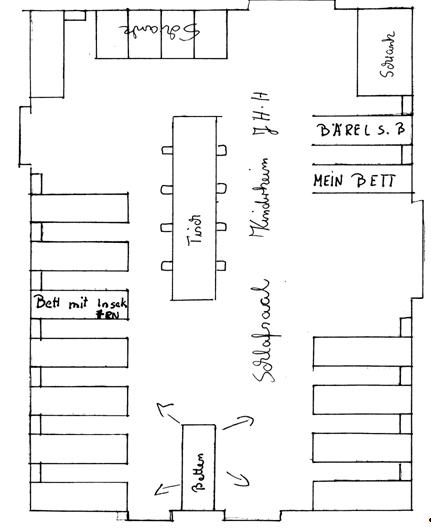

Volmarstein 1956 Das Johanna Helenen Heim hatte drei Stockwerke. In der unteren Etage befanden sich die KlassenrĂ€ume und die SpeisesĂ€le. Hinter den SpeiserĂ€umen befand sich der Schwestern-Essraum und dahinter das BĂŒro der Oberschwester Elf. In der mittleren Etage war die Frauenstation untergebracht. Zu unserer Zeit wurde sie auch âSiechenstationâ genannt, weil dort sehr kranke Frauen wohnten und viele von ihnen starben... Im oberen Stockwerk waren unsere SchlafrĂ€ume und das Badezimmer. Die Zimmer von Schwester E. und Schwester M. lagen auf dem gleichen Flur. |

|||||||||

|

|||||||||

|

|||

|

|||

|

|

|

|

Wir haben sehr abgeschieden von allem gelebt. Es gab nicht einmal ein Radio oder spĂ€ter einen Fernseher. Auch BĂŒcher waren nicht erlaubt. Es gab nur eine Bibel und GesangbĂŒcher. Einmal brachte ein Kind aus den Ferien âDie Struwwelliese und den Struwwelpeterâ mit. Wenn ich konnte, habe ich mir immer die Bilder angesehen. Diese BĂŒcher haben bei mir schlimme TrĂ€ume verursacht: RegelmĂ€Ăig fiel ich rĂŒckwĂ€rts in einen Brunnenschacht. Dabei kam ich nie unten an. Bei der Struwwelliese habe ich mir immer gewĂŒnscht, dass ich auch einmal so ein schönes Kleid tragen dĂŒrfte, so wie es am Ende des Buches zu sehen war. AuĂerdem trĂ€umte ich oft, dass mehrere Russen hinter mir herliefen: Ich befand mich auf dem kleinen Weg zur Kapelle, aber dieser nahm kein Ende. Vielleicht haben uns damals die Schwestern von ihrer Flucht aus Königsberg vor den Russen erzĂ€hlt und dadurch meine TrĂ€ume verursacht. Bevor die Schwestern zu uns auf die Kinderstation kamen, haben sie auf der MĂ€nnerstation der Klinik gearbeitet. Schwester E. erzĂ€hlte mir, wenn dort jemand im Sterben lag, winkte immer vorher eine weiĂe Hand aus der TĂŒr. Das machte mir groĂe Angst. Spielen durfte ich gar nicht. Wenn ich freie Zeit hatte, fand man garantiert noch etwas Arbeit fĂŒr mich, auch am heiligen Sonntag. Sonntags mussten wir immer âSonntagsschĂŒrzenâ tragen. Ich war froh darĂŒber, denn meine Kleidung war so hĂ€sslich und alt, dass ich mich am liebsten versteckt hĂ€tte. Mit SchĂŒrze sah ich etwas freundlicher aus. Oft nannten mich die Schwestern auch âHexeâ. Schule und Heim waren im gleichen Haus, daher konnte man sich von beiden Einrichtungen nicht erholen. Auf der Kinderstation im Johanna Helenen Heim herrschte unter anderem die Regel, dass wir nachts den Schlafsaal (15 Betten) nicht verlassen durften. Jedes Kind hatte einen Topf unter dem Bett stehen. Ich war als Kind sehr Ă€ngstlich. Sogar die Heizung in unserem Schlafsaal machte mir mit ihren komischen GerĂ€uschen groĂe Angst. Je

gröĂer die Angst war, um so gröĂer wurde der Druck auf die Blase. Weil ich Angst hatte, den Boden mit den FĂŒĂen zu berĂŒhren, holte ich den Topf in mein Bett. Ich bin auf dem Töpfchen eingeschlafen, und am

anderen Morgen lag er an meinem FuĂende. An diesem Morgen machte ich mein Bett so ordentlich, dass es den Schwestern auffiel. Man holte mich mit Schimpf und Schande aus der Klasse und ich wurde wie ein kleiner Hund

mit dem Kopf in mein Bett getaucht. Die Schwestern glaubten, ich hĂ€tte ins Bett gemacht. Jeder Morgen begann mit einem wunderschönen frommen Gebet: Wie fröhlich bin aufgewacht, wie habe ich geschlafen so sanft die Nacht, hab Dank du lieber Vater mein, dass du hast wollen bei mir sein, behĂŒte mich auch diesen Tag, dass mir kein Leid geschehen mag. Eines der schönsten Gebete, die ich damals lernte, stammt von Dietrich Bonhoeffer. Es half mir damals und hilft mir heute noch sehr: Von guten MĂ€chten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiĂ an jedem neuen Tag. SpĂ€ter, als ich endlich lesen durfte, habe ich sehr viel ĂŒber Dietrich Bonhoeffer gelesen. Er ist fĂŒr mich immer ein groĂes Vorbild geblieben. Als Kind kam es mir schon damals so vor, als ob die Schwestern sich keine Gedanken ĂŒber den Text machten, den sie im Gebet sprachen. Nach den Gebeten wurde fast immer nur geschimpft. Ich ging dann ganz schnell meiner Arbeit nach. Vor jedem neuen Tag hatte ich groĂe Angst! |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

Arbeiten im Johanna Helenen Heim Nach und nach bekam ich immer mehr Aufgaben zugeteilt. Oft stand ich schon um fĂŒnf Uhr morgens auf, damit ich fertig wurde. Ich bekam drei Kinder zur Betreuung zugeteilt. Diese musste ich auf den Topf setzen, waschen und anziehen. Mit C. hatte ich die meiste MĂŒhe. Sie hatte Muskelschwund und war dadurch fĂŒr mich schwer zu versorgen. AuĂerdem war sie sehr dick. Manchmal habe ich mich vor ihr so sehr geekelt, dass ich wĂŒrgen musste. Wenn sie ihre Periode bekam, war es besonders schlimm. Ich wusste noch nicht, was eine âPeriodeâ ist. Ich fragte Schwester E. was mit C. los sei. Schwester E. sagte: âMach weiter und stell dich nicht so an!â Jedesmal, wenn ich C. gewaschen und fertig angezogen hatte, spuckte sie mir zum Dank dafĂŒr ins Gesicht. Mich bei den Schwestern zu beschweren, half nicht weiter. Vor ein paar Jahren (1988) traf ich C. bei einem Besuch des Weihnachtsmarktes in Volmarstein wieder. Sie wollte mich freudig begrĂŒĂen. Ich konnte es nicht ertragen. Immer noch spĂŒre ich die Spucke in meinem Gesicht. Ich bat meine Freundin, mich schnell wegzuschieben. Manchmal tat mir C. sogar leid. Weil sie eine sehr schlechte Verdauung hatte, zwangen die Schwestern sie, sich fĂŒr mehrere Stunden auf den Topf zu setzen. Bei dieser Prozedur hatte sie sich einmal den Darm eingerissen. Sie haben ihr einfach nicht geholfen. Ich musste C. und ihren verschmutzten Rollstuhl allein sauber machen. Es sah alles sehr schlimm aus. Als ich das viele Blut sah, wurde es mir schwarz vor den Augen. Ein Kind, das ich ebenfalls pflegen musste, war D. Sie litt wie seinerzeit meine Freundin BĂ€rbel an einer schweren KinderlĂ€hmung. D. musste eine schwere Schiene tragen. Selbst ich konnte diese kaum anheben. Die Schiene reichte von den Achselhöhlen bis zu den FĂŒĂen. Dazu musste D. schwere orthopĂ€dische Schuhe tragen. Da gab es fĂŒr mich viel zu schnĂŒren und viele Schnallen zu schlieĂen. Ohne diese Schienen konnte D. keinen Schritt gehen. Es dauerte immer einige Zeit, bis ich sie gewaschen und angezogen hatte. Oft hatte D. böse Druckstellen. Man zwang mich, ihr auch dann die Schienen anzulegen. Das machte die Sache noch schwerer fĂŒr mich. Ich war dann diejenige, an der sie ihre berechtigte Wut ĂŒber die Schmerzen auslieĂ. Mit ihren Schienen konnte sie nur ganz kleine Schritte gehen. Es dauerte oft sehr lange, bis sie den langen Flur zum Speisesaal und zum Klassenzimmer gegangen war. Oft konnte ich nicht mit ansehen, wie sie sich quĂ€len musste. Ich griff vorne unter das StĂŒtzkorsett und half ihr so ein paar Schritte weiter. Dabei musste ich aufpassen, dass ich die festgestellten GelenkstĂŒtzen nicht berĂŒhrte, sonst wĂ€re sie nach vorne gefallen. Wenn die Schwestern mich dabei erwischten, bekam ich saftige Ohrfeigen. Noch heute bin ich froh, dass ich ihr auf diese Art und Weise etwas Linderung verschaffen konnte.

|

|

|

|

Ein weiteres Kind, das ich zu versorgen hatte, war H. Sie hatte Muskelschwund und saĂ im Rollstuhl. H. nutzte meine Situation niemals aus. Mit ihr kam ich prima klar. Man merkte, dass sie aus einem guten Elternhaus kam. Ich habe ihr gerne geholfen. Nie hĂ€tte sie mich bei den Schwestern âverpetztâ. FrĂŒher gab es RollstĂŒhle mit einer Vorrichtung fĂŒr Steckbecken. Man schob den Topf unter den Sitz in einen Holzkasten. Im Sitz befand sich eine runde Ăffnung, die mit einem gepolsterten Deckel geschlossen wurde. Es gibt da ein Beispiel: Wie immer musste ich H. mittags auf den Topf setzen. Sie war zwei Jahre Ă€lter als ich und auch gröĂer und schwerer. Es machte mir viel MĂŒhe, ihr den SchlĂŒpfer hochzuziehen. Erst zog ich sie an den Seiten hoch und dann ging ich nach hinten und zog die Hose am Bund hoch. Ich bekam einen furchtbaren Schrecken, als ihre Hose zerriss und ich nur noch ihren Hosenbund in den HĂ€nden hielt. Wir haben beide den Vorfall nur H.âs Eltern und nicht den Schwestern gemeldet. Das war einmal eine Geschichte, die ohne SchlĂ€ge fĂŒr mich ausging. Manchmal schickte mich H. zu Frau Meier an die Pforte. Das war natĂŒrlich streng verboten. Bei Frau Meier konnte man Sprudel, SĂŒĂigkeiten und Salzstangen kaufen. Sie kannte mich ganz gut. Schon als kleines Kind bin ich immer zu ihr gegangen. Da sie auch Briefmarken verkaufte, bat ich sie immer um die Randstreifen. Die schmeckten damals richtig sĂŒĂ. FĂŒr mich war es ein Ersatz fĂŒr SĂŒĂigkeiten. Manchmal hatte sie Erbarmen und legte mir einen Riegel Schokolade dazu. Das machte mich richtig glĂŒcklich. Weil wir uns nicht erwischen lassen durften, brachte ich die gekauften Sachen in den Toilettenvorraum. Dort gab H. mir etwas von ihrem Sprudel ab. Ich trank den Sprudel und er lief mir gleich wieder aus der Nase heraus. Ich kannte so etwas ja nicht. Bei H. habe ich auch zum ersten Mal Geld gesehen. SpĂ€ter sorgten ihre Eltern dafĂŒr, dass ich mit 13 Jahren endlich Kleidergeld vom Sozialamt bekam. Taschengeld hatte ich auch nie erhalten. Ich weiĂ nicht, wer wĂ€hrend der ganzen Zeit im JohannaâHelenen-Heim ĂŒber mein Taschengeld und auch mein Kleidergeld verfĂŒgt hat.

|

|

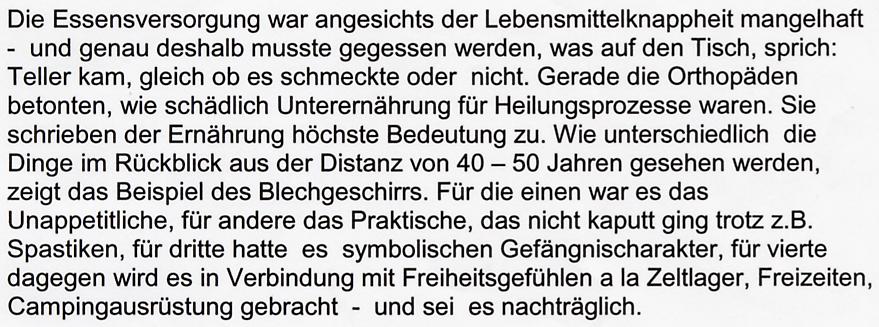

Abends, wenn wir Kinder im Bett lagen, wurde der Schrank mit den SĂŒĂigkeiten geöffnet. Jedes Kind hatte einen eigenen Karton mit âSchmatzsachenâ. Ich war das einzige Kind, das keinen Karton hatte. Es tat mir oft sehr weh, wenn die anderen ihre SĂŒĂigkeiten bekamen. Ich nahm all meinen Mut zusammen und fragte ein Kind, ob ich etwas abhaben könnte. Die meisten Kinder meldeten das den Schwestern. Dann hieĂ es: âSchwester E. die Marianne hat schon wieder gebettelt!â Das ging nie gut fĂŒr mich aus. Aus lauter Verzweiflung zog ich FĂ€den aus meiner Wolldecke und saugte daran. Wir hatten damals ein Kind mit dem Spitznamen âPummelchenâ. M. sah auch wirklich so aus. Die Eltern hatten einen groĂen Bauernhof. Manchmal habe ich gesehen, wie sie den Schwestern riesige WĂŒrste zusteckten. Pummelchen war das einzige Kind, fĂŒr das die SĂŒĂigkeiten nicht weggeschlossen wurden. Sie hatte eine dicke Kiste unter ihrem Bett stehen. Als keiner im Zimmer war, ging ich an ihre Kiste und nahm mir ein Bonbon. Da mich aber mein schlechtes Gewissen so sehr plagte, ging ich zu ihr und sagte es ihr. Sie hatte nichts eiligeres zu tun, als die Bremsen an ihrem Rollstuhl zu lösen und zu Schwester E. zu fahren. Ich bekam PrĂŒgel mit dem Gummischlappen, die ich lange nicht vergessen habe. Ich habe mir an diesem Tag geschworen, mir spĂ€ter, wenn ich groĂ bin, ganz viele sĂŒĂe Sachen zu kaufen. Eine weitere Aufgabe bestand fĂŒr mich darin, einmal in der Woche, am Freitag, alle Schuhe zu putzen. Wir waren fast 25 Kinder auf der Station. Alle vier Wochen kamen auch noch die Sonntagsschuhe dazu. Am schwersten war es aber, die groĂen orthopĂ€dischen Schuhe zu putzen. Oft wurde ich erst fertig, wenn die Kinder schon lange schliefen. Ich kannte noch keine Uhr, wusste aber, dass es sehr spĂ€t war. Die Nische, in der ich die Schuhe putzen musste, nannte sich âSchuhputzeckeâ. Sie bestand aus einem schmalen Gang. Rechts standen zwei SchrĂ€nke und dazwischen stand ein alter Rollstuhl aus Eisen. Daneben stand noch eine MĂŒlltonne. Die Nische hatte auch ein kleines Fenster. Ich konnte von dort aus ganz Grundschöttel ĂŒberblicken. Wenn meine Arbeit nicht so verlief, wie die Schwestern sich das vorgestellt hatten, musste ich die ganze Nacht stehend in dieser Ecke verbringen. Oft habe ich am Fenster gestanden und gesehen, wie die Lichter in Grundschöttel an- und wieder ausgingen. Ich stellte mir vor, dass dort Menschen leben, die eine Familie und ein Zuhause haben. Wenn ich dann mĂŒde wurde, setzte ich mich auf die schmale Fensterbank und schlief ein. Da Schwester Elise einen leichten Schlaf hatte, weckte sie mich oft mit einer Ohrfeige und ich musste wieder stehen. Das ging die ganze Nacht so. Schlimmer aber waren fĂŒr mich die Strafen, die mich demĂŒtigten. Es gab AnlĂ€sse, da steckte mich Schwester E. in ein altes schwarzes Kleid. Sie nannte es Strafkleid. Schwarze StrĂŒmpfe rundeten das ganze noch ab. Oft waren die Sachen viel zu groĂ. Das machte alles noch schlimmer. Kein Kind auĂer mir bekam so ein Strafkleid. Mich zu verstecken war nicht möglich. Im Gegenteil, es bereitete den Schwestern eine Riesenfreude, mich so der Ăffentlichkeit zu prĂ€sentieren. Bevor ich den Hof betrat, wurden die Kinder von den Schwestern aufgestachelt, mich zu verhöhnen. Manche hatten groĂe Freude daran. Manchmal waren es nur geringe Vergehen. Wenn es z. B. um meine Arbeit ging, die ich nicht gut genug machte, oder wenn ich schlecht gegessen hatte, musste ich das schwarze Strafkleid, Schuhe und schwarze StrĂŒmpfe anziehen. Ich wagte kaum, den Kopf zu heben. Die Art, wie Schwester E. und Schwester M. die Kinder gegen mich aufstachelten, machte mich sehr traurig und wĂŒtend. Ich zog meinen Schuh aus und wollte ihn in Richtung Schwester E. werfen. Sie drohte mir: âWenn du das machst, werde ich persönlich dafĂŒr sorgen, dass du in ein Erziehungsheim kommst.â Langsam lieĂ ich den Schuh fallen. Noch schlimmere Qualen hĂ€tte ich nicht ertragen können. Sonst versuchte ich, nach Möglichkeit nicht aufzufallen, um den DemĂŒtigungen zu entgehen. Am schlimmsten verletzte es mich, wenn die Schwestern abfĂ€llig ĂŒber meine Mutter sprachen. Ich war ca. acht oder neun Jahre alt, als ich im Speisesaal am Fenster stand und weinte. Ich sah, wie die Kinder so nach und nach von ihren Eltern in die Ferien geholt wurden. Schwester E. kam vorbei und fragte mich: âWarum heulst du?â Ich sagte ihr, dass ich auch gerne zu meinen Eltern nach Hause fahren wĂŒrde. Warum denn das bei mir nicht gehen wĂŒrde. Schwester E. stemmte beide HĂ€nde in die HĂŒften und legte los. Man sah, dass es ihr groĂe Freude bereitete mir weh zu tun: âWas?? An deiner Stelle wĂŒrde ich mich schĂ€men, dass ich geboren bin. Wer weiĂ, wie du wohl zustande gekommen bist!! Hinterm Busch und so!!â Dieser Satz hat sich bei mir eingebrannt. Mir war klar, dass er nichts Gutes bedeuten konnte. Bis ich 1964 ins Margarethenhaus umzog, habe ich nie mehr nach meinen Eltern gefragt. Ich wollte mich einfach vor ihren Gemeinheiten schĂŒtzen und doch ist es ihnen gelungen, mir immer wieder mit Bemerkungen ĂŒber meine Mutter weh zu tun. Einen besonderen SpaĂ bereitete es Schwester E. mich nachts zu wecken und ans Fenster zu schleifen. Unter unseren Fenstern standen junge Leute aus den anderen HĂ€usern. Wenn sich dann ein Paar kĂŒsste, sagte Schwester E. zu mir: âSieh dir nur die Schweine da unten an, wie die sich kĂŒssen! Mit spĂ€testens 15 Jahren hast ein Kind und bist genau so eine Hure wie deine Mutter!!â Jedes Mal, wenn sie mich aus dem tiefsten Schlaf holte, wurde es mir furchtbar ĂŒbel. Ich dachte dann immer: âNur nicht zeigen, dass es weh tut!â Na ja, immer klappte das nicht. Zweimal in der Woche musste ich in das Margarethenhaus. Dort befand sich die WĂ€scherei. Der Weg mit den schweren WĂ€schesĂ€cken kam mir sehr lang vor, obwohl es doch das benachbarte Haus war. Es gab einige Erwachsene, die mich bei dieser schweren Arbeit gesehen haben, - aber Hilfe bekam ich nie. Weil die Frauen in der WĂ€scherei sehr nett zu mir waren, ging ich gerne dorthin. Sie fragten mich sogar, wie es mir gehen wĂŒrde. Das kannte ich bisher ĂŒberhaupt nicht. Noch heute rieche ich gerne frisch gewaschene und gemangelte WĂ€sche. SpĂ€ter, als ich im Margarethenhaus war, schenkten mir diese Frauen einen Schlafanzug. Den durfte ich sogar behalten. Im JohannaâHelenen-Heim waren zu der Zeit SchlafanzĂŒge fĂŒr MĂ€dchen strengstens verboten. Es war der erste eigene Schlafanzug, den ich bekommen habe. Seitdem habe ich nie wieder ein Nachthemd getragen. Nachdem ich morgens die Kinder versorgt hatte, musste es sehr schnell gehen; ich hatte ja pĂŒnktlich zum FrĂŒhstĂŒck zu erscheinen. Um 7 Uhr bekamen wir eine Scheibe Brot mit RĂŒbenkraut. Oft war das Brot so alt, dass sich die Scheiben bogen. Ganz besonders habe ich den sauren Geschmack des Brotes in negativer Erinnerung. Wenn Schwester M. morgens die Brote fertig machte, legte sie diese auf ihre flache Hand. Beim Schmieren blieb oft Butter an ihren HĂ€nden kleben. Dann nahm sie das Messer, kratzte alle Butter von ihren HĂ€nden und schmierte diese auf unsere Brote. Ich weiĂ nicht mehr, wie lange wir jeden morgen nur RĂŒbenkraut bekamen. Irgendwann hatte wohl eine Firma mehrere Eimer gespendet, die verbraucht werden mussten. ZusĂ€tzlichen anderen Brotaufstrich gab es nicht. Das Essen machte mir mehr und mehr groĂe Probleme. Aus heutiger Sicht weiĂ ich, dass das Essen im JohannaâHelenen-Heim nicht kindgerecht zubereitet war und auĂerdem meistens unappetitlich auf den Tisch gebracht wurde. Von dem, was uns am wenigsten schmeckte, bekamen wir die doppelte Portion. Sonntags saĂ ich oft Stunden vor meinem Teller. Wenn ich nicht schnell genug essen konnte, wurden mir die Speisen in der vorgegebenen Reihenfolge zusammen auf meinen Teller gegeben, so dass sich alles miteinander vermischte. Der Pudding schwamm dann zwischen GemĂŒse und Kartoffeln. Die Krönung waren die verbeulten Blechteller, die jeden Geschmack annahmen. Kinder, die es sich leisten konnten, durften sich Plastikgeschirr von zu Hause mitbringen. |

|

|

Auszug aus der âVolmarsteiner ErklĂ€rungâ S. 8 bzw. 9 |

|

Montags gab es immer eine dicke âNudelpampe-Suppeâ. Auf dieser Suppe schwamm eine ekelige, grĂŒne, dicke Fettmasse. Allein dieser Anblick verursachte bei mir ein WĂŒrgen. Die Nudeln waren zu Brei zerkocht. Den Rest der Suppe konnte man auch nicht so richtig deuten. Sicher ist, dass man darin den Rest der letzten Woche verwertet hatte. Ich war immer froh, wenn sich auch die anderen Kinder davor ekelten; so beschĂ€ftigten sich die Schwestern nicht nur mit mir. Ab und zu gab es auch Pellkartoffeln mit Heringstipp. Danach gab es jedes Mal Milchreis mit Himbeersaft. Man muss sich das ganze nur nacheinander auf einem Blechteller vorstellen. WĂ€hrend der acht Jahre, die ich im Kinderheim verbracht habe, durfte ich nur mit dem Löffel essen. Erst im 14. Lebensjahr im Margarethenhaus lernte ich, mit Messer und Gabel zu essen. Wenn ich bei fremden Leuten war, habe ich mich dafĂŒr geschĂ€mt. Um nicht aufzufallen, aĂ ich nur Suppe. Oft vergingen ein paar Tage, bis die Leute bemerkten, was mit mir los war. Samstags gab es meistens Suppen mit dicken SpeckstĂŒcken. An dem Speck befanden sich lange Borsten. FĂŒr mich wieder ein Grund fĂŒr Ekel, der mir bis heute geblieben ist. Aus dieser Erfahrung heraus gibt es fĂŒr mich Nahrungsmittel, die ich auch heute noch nicht essen kann: Speck, Fisch, Graupensuppe, Blutwurst, Sago, saures Brot, dicke Bohnen (Saubohnen), Haferschleim und SteckrĂŒben. Manchmal legten die Schwestern mich im Speisesaal auf den FuĂboden. Sie hielten mir die Nase zu und stopften mir dann das Essen in den Mund. Wenn ich mich dann ĂŒbergeben musste , kratzten sie das Erbrochene zusammen und steckten es mir mit Gewalt wieder in den Mund. Dabei schlugen sie mir so auf die Nase, das sie blutete. Auch das Blut musste ich dann mitschlucken. Vermutlich wurde mir dabei auch die Nase gebrochen. Das hat mir vor nicht all zu langer Zeit ein Hals Nasen Ohrenarzt bestĂ€tigt. 1960 wurde ich mit Ă€lteren Kindern aus unserer Schule nach Niendorf an die Ostsee geschickt. Es nannte sich âLandschulaufenthaltâ. Da ich so unterernĂ€hrt und hĂ€ufig krank war, durfte ich aufgrund einer Ă€rztlichen Verordnung mitreisen. Ich sollte mich erholen und wĂ€hrend dieser Zeit nicht die Schule besuchen. |

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Noch eine Geschichte aus dem Speisesaal im Johanna-Helenen-Heim. Nach dem Essen wurde immer gebetet. Ich hatte gerade einen Stapel Blechteller in den HĂ€nden, als Schwester M. ihr Gebet sprechen wollte. Plötzlich stach mich eine Wespe unter dem Arm. Vor lauter Schreck lieĂ ich alle Teller fallen. Es machte einen HöllenlĂ€rm. Daraufhin gab mir Schwester M. eine Ohrfeige und kĂŒndigte mir fĂŒr den Abend noch eine saftige Strafe an. Die Kinder lagen alle schon in ihren Betten. Nachdem ich meine Arbeit erledigt hatte, gewaschen und umgezogen war, wollte ich mich in mein Bett legen. Das ging aber nicht. Schwester E. und Schwester M. standen an meinem Bett. Sie zwangen mich mit Hilfe eines Rohrstockes, mein Nachthemd auszuziehen. Als Schwester E. die Bettdecke von meinem Bett zurĂŒckschlug, wimmelte es da von Insekten. Sie verlangten von mir, dass ich mich nackig in dieses Insektennest legen sollte. Dabei wurde auch der Rohrstock benutzt. Ich bekam einen fĂŒrchterlichen Schreck und schrie laut. Die meisten Tiere waren zwar schon tot, aber es war ein grausiges GefĂŒhl, darin zu liegen. Ich sollte die ganze Nacht so liegenbleiben. SpĂ€ter, als das Licht gelöscht war, zog ich mir ganz schnell das Nachthemd wieder an. Ich versuchte, die Insekten aus meinem Bett zu schĂŒtteln. FĂŒr mich war es die reinste Folter! Ich reagiere heute noch panisch, wenn mir Insekten zu nahe kommen. Immer kurz vor den Weihnachtsferien gab es eine Feier. Zu diesem Fest wurden auch hochgestellte Persönlichkeiten eingeladen, die Geschenke und Spenden fĂŒr uns Kinder mitbrachten. Nachdem die Feierlichkeiten beendet waren, wurden die Geschenke an die Kinder verteilt. Es sah alles so heile und schön aus. Doch dann, als die GĂ€ste gegangen waren, wurden die Geschenke zum gröĂten Teil wieder eingesammelt. Diejenigen, die nach Hause fahren konnten, nahmen ihre Geschenke mit. R. und ich blieben da und bekamen unsere Geschenke gleich abgenommen. FĂŒr uns war das nichts Neues, es war einfach wie immer. Die Schwestern sagten uns damals, dass es in der DDR noch Ă€rmere Kinder gĂ€be und da wĂŒrden sie unsere Spielsachen hinschicken. Bei mir war es ja ganz klar. Ich ging immer leer aus und die DDR, was auch immer das sein sollte, habe ich gehasst. Doch einmal ist es mir unbewusst gelungen, ein Spielzeug zu behalten. Ich bekam eine Kinderpost. Da waren auch Briefmarken dabei. Die leckte ich mit Freuden ab, weil ich das auch schon von Frau Meiers Klebestreifen kannte. Dieses Geschenk konnten sie nicht mehr gebrauchen. Zu der Zeit besaĂ ich ĂŒberhaupt kein eigenes Spielzeug. |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Damals war es Brauch, dass zu den Feiertagen Kinder aus unserer Anstalt in fremde Familien eingeladen wurden. Ich bin einmal nach Gevelsberg eingeladen worden, wo man mich verwöhnte. Ein zweiter Besuch dort wurde jedoch seitens des Heimes nicht zugelassen. Aus heutiger Sicht bin ich aber froh darĂŒber, dass diese Besuche in fremden Familien nicht mehr unterstĂŒtzt wurden. Es wĂ€re sicher schwer fĂŒr uns Kinder gewesen, nach schönen Stunden bei anderen Leuten ins Heim zurĂŒck zu mĂŒssen. Am Totensonntag mussten die Kinder, die laufen konnten, zum Anstaltsfriedhof gehen, um die KindergrĂ€ber zu schmĂŒcken. Auch wenn Schnee lag, bin ich gerne dorthin gegangen, weil es fĂŒr mich eine willkommene Abwechslung bedeutete. KindergrĂ€ber und Friedhöfe waren mir sehr vertraut. Sie hatten nichts Erschreckendes. Manchmal wĂŒnschte ich mir, selbst dort zu liegen. Wenn Schwester E. nicht mit mir fertig werden konnte, schickte sie mich zu der Heimleiterin Schwester Elf. Sie hatte ein wunderschönes BĂŒro. Sie zog die TĂŒr zu und legte den Arm um mich und meinte: âIch weiĂ ja, dass es dir nicht gut geht, aber leider kann ich dir auch nicht helfenâ. Dann ging sie an einen Schrank und gab mir eine Schokolade: âDie musst du aber hier essen; oben nimmt man sie dir doch sicher abâ. Ich aĂ die Schokolade mit Genuss. Auf der Station angekommen, hatte ich natĂŒrlich keinen Hunger mehr auf Abendbrot, was zu neuem Ărger fĂŒhrte. |

|

SCHULE Die Schule war fĂŒr mich der reinste Alptraum! Die ersten vier Jahre verbrachte ich dort nur mit gesenktem Kopf in der Ecke stehend. Man hatte mich vier Jahre lang nicht versetzt. Einmal habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und Frau St. gefragt, warum ich nicht in eine andere Klasse versetzt werden könnte. Sie sah mir dabei direkt ins Gesicht und sagte: âDu bist nicht dumm, sondern asozial und Asoziale fördere ich nicht!â. Sie hat mir 4 Jahre lang die Möglichkeit genommen, zu lernen und mich entwickeln zu können. Das Vorlesen war fĂŒr mich das Schlimmste. Ab und zu holte sie mich aus meiner Ecke. Ich musste mich an das Pult neben sie setzen. Dann gab sie mir ein Buch in die Hand und ich sollte laut vorlesen. Dabei legte sie immer ihren Gehstock auf mein Pult. Vor lauter Angst brachte ich kaum ein Wort heraus und stotterte fĂŒrchterlich. Dann schlug sie mich mit ihrem Gehstock und ich verschwand wieder fĂŒr lange Zeit in meiner Ecke. Auch heute noch fĂ€llt es mir schwer, laut vorzulesen. Erst mit 10 Jahren bekam ich eine Brille und die war da schon sehr stark. Frau St. war eine hochbegabte Frau. Sie komponierte Lieder, konnte sehr gut zeichnen. Sie grĂŒndete auch unser Schulorchester, in dem nur ihre âEliteschĂŒler und EliteschĂŒlerinnenâ mitwirken durften. Ich meine heute, dass sie besser in der Erwachsenenbildung tĂ€tig geworden wĂ€re. Es mangelte ihr an EinfĂŒhlungsvermögen fĂŒr Kinder und an der FĂ€higkeit, diese individuell zu fördern. Ihre eigene schwere Behinderung zwang sie, an beiden Beinen eine Schiene zu tragen und zwei Stöcke als Gehilfen zu benutzen. Ihre Stöcke gebrauchte sie aber auch, um uns Kinder zu schlagen. Ich selber habe gesehen, wie sie einmal Friedhelm, der ein Korsett trug, so sehr auf den RĂŒcken schlug, bis der Gehstock zerbrach. Weil Wolfgang den Dreisatz nicht verstand, nahm sie seinen Kopf und schlug ihn mehrmals auf sein Pult. Doris, die einmal nicht ihre Schienen tragen musste, genoss diese Freiheit so sehr, dass sie in der Schulbank mit ihren Beinen wackelte. Frau St. gab ihr eine so starke Ohrfeige, dass sie mit dem Kopf gegen die Heizungsrohre schlug. Damals schrieben wir mit Feder und Tinte. Wenn es einen Klecks gab, bekam man mit dem Griffelkasten-Deckel SchlĂ€ge auf die Finger. Schönschrift war Frau St. Steckenpferd. Manchmal musste man ganze Hefte nur mit einem Bustaben fĂŒllen, bis sie zufrieden war. Ab und zu bekam auch ich diese Strafarbeit zu spĂŒren. Doch die meiste Zeit verbrachte ich stehend in meiner Ecke. Ab 7.30 Uhr bis um 10.00 Uhr, dann nach der kleinen Pause stand ich wieder bis 12.30 Uhr und nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr in meiner Ecke. Etwas GlĂŒck hatte ich doch noch. In meiner Ecke konnte ich mich halbwegs hinter einem Schrank verstecken. Frau St. hatte mich da nicht immer im Blickfeld. Es war fĂŒr mich wie ein kleines Zuhause. Wenn ich mich etwas drehte, konnte ich auf den Hof sehen und das Geschehen dort beobachten. Manchmal nahm ich eine Klammer aus meinem Haar und schrieb damit am Schrank. Ich wollte so gerne schreiben. Das Pult von Frau St. stand auf einer Erhöhung. Mir befahl sie manchmal, unter ihr Pult zu kriechen und mich dort hinzulegen. Sobald ich wagte, mich zu bewegen, machte sie mit einem Ruck ihre Schienen gerade und ich bekam heftige FuĂtritte ab. Ihr war es egal, wohin sie traf. Vom Fenster in meiner Ecke konnte ich auf die Treppe der Leichenhalle sehen. An einem nassgrauen Tag sah ich, wie eine Tote, nur in TĂŒchern gehĂŒllt, auf einer Bahre heruntergetragen wurde. Ich sah, wie die Leiche ganz langsam einem TrĂ€ger in den Nacken rutschte. Dabei löste sich das Tuch und ich sah eine Hand. Ich bekam groĂe Angst und schrie laut los. Da hörte ich nur noch Frau St. Schienen knacken und spĂŒrte, wie sie unkontrolliert auf mich einschlug. Um mich zu schĂŒtzen, nahm ich den nĂ€chstbesten Stuhl und hielt ihn vor mich. Sie war oft blind vor Wut. Wenn ich heute âAngstâ beschreiben soll, sind es die nahenden Schritte von Frau St.. Von ihr fĂŒhlte ich mich Tag und Nacht bedroht. Schon wenn ich sie nur auf dem Flur hörte, stieg in mir Angst hoch. In der ersten Klasse war ein geistigbehindertes MĂ€dchen. Dieses MĂ€dchen lachte oft ohne Grund und das machte Frau St. wĂŒtend. (Lilly besuchte die erste Klasse 8 Jahre lang.) Es war in der Adventszeit. In jedem Klassenzimmer hing ein Adventskranz. Lilli machte wieder einmal ihre Faxen und Frau St. kam mit einem hocherhobenen Stock herein. Sie wollte Lilli damit verhauen. Doch plötzlich verhedderte sich ihr Stock im Adventskranz. Er flog kreuz und quer durch das Klassenzimmer und Lilli war vor Freude nicht mehr zu halten. Ihre PrĂŒgel hat sie dann aber trotzdem bekommen. Wenn Frau St. in einer anderen Klasse unterrichtete, musste ich immer mitkommen und auch dort in einer Ecke stehen. In einer dieser Klassen befand sich eine groĂe Klapptafel. Ich stand hinter dieser Tafel. Zu der Zeit plagte mich eine starke ErkĂ€ltung und die Nase lief. Ich wollte sie mir gerade putzen, da flog mir auch schon die Tafel an den Kopf. Der Schlag war so heftig, dass ich ohnmĂ€chtig zu Boden ging. Als ich wieder zu mir kam, durfte ich mir die Nase immer noch nicht putzen. Den ganzen Tag verbrachte ich dann mit meiner Rotznase in der Ecke. Es gab auch sehr schöne Momente in der Ecke. Immer, wenn das Schulorchester probte, musste ich auch Frau St. begleiten. Manchmal fanden die Proben im Garten des âHexenhĂ€uschenâ statt. In meiner Ecke habe ich die klassische Musik kennen- und liebengelernt. AuĂerdem entdeckte ich einen kleinen Strauch, genannt âTrĂ€nendes Herz.â

Mein Leidensgenosse Helmut, der an Muskelschwund litt, stand auch hĂ€ufig in der Ecke. Wenn ihn die KrĂ€fte verlieĂen, machte es âPlumpsâ und er lag am Boden. Frau St. stand auf, ging zu Helmut und schlug so lange auf ihn ein, bis er wieder stand. Das wiederholte sich manchmal sogar mehrmals am Tag. Wenn die Kinder, die von Frau St. verhauen wurden, sehr laut schrieen, klopfte der Hausmeister aus seiner Kellerwerkstatt an die Heizungsrohre. Dies beeindruckte diese Lehrerin jedoch nicht. In dem Keller befanden sich die BastelrĂ€ume. Dort entstanden unter Anleitung der Frau St. wunderschöne Sachen. Einmal bekam ich mit, wie ihre SchĂŒler/innen ein groĂes Transparent mit SeitenflĂŒgel fĂŒr unsere kleine Holzkapelle gebastelt haben. Ich fand es wunderschön. Der Klasse war ein Kunstwerk gelungen. Einmal sah ich, wie Frau St. auf einer PfĂŒtze ausrutschte. So schnell ich konnte, lief ich in die nĂ€chste Klasse, in der Frau S. unterrichtete. Ich sagte ganz aufgeregt: âFrau S., Frau S.! Frau St. ist hingeflogen!â Ich kassierte zwei krĂ€ftige Ohrfeigen: âDas heiĂt nicht hingeflogen, sondern hingefallen!â Wenn Frau S. zuschlug, flog uns Kindern der Kopf hin und her. Es Ă€rgerte mich fĂŒrchterlich, dass Frau St. mich immer nur mit meinem Nachnamen ansprach. Einmal im Jahr, an meinem Geburtstag, durfte ich mir ein Lied wĂŒnschen. Ich wĂ€hlte immer das Lied âWeil ich Jesu SchĂ€flein binâ. Da gab es die Textzeile ââ..... und mich bei meinem Namen nennt!â - Das war mir damals ganz wichtig. Einmal bekam ich mit, dass Wolfgang die Wandtafel nicht genĂŒgend gesĂ€ubert hatte. Frau S. war so erbost, dass sie das dreckige Tafelwasser nahm und Wolfgang ĂŒber den Kopf schĂŒttete. Dazu muss man sagen, dass vorher bunte Kreide benutzt wurde. Der Junge musste den ganzen Tag in den nassen Sachen am Pult stehen bleiben. Selbst der Gang zu den Toiletten wurde wĂ€hrend der Schulstunde nicht erlaubt. Inge hatte einen schlimmen Durchfall. Erst als sie sich in die Hose gemacht hatte, schleifte Frau S. sie aus dem Klassenzimmer. Dabei hatte sie sich ihre schöne weiĂe SchĂŒrze versaut. Mein wirklicher Schulanfang begann mit meinem 10. Lebensjahr. Frau St. hatte mal wieder ein Kind so sehr geschlagen, dass die Mutter sie anzeigte. Damit hatte sie sicher nicht gerechnet, zumal eine âalleinerziehende Mutterâ diesen Schritt wagte. Frau St. wurde sofort entlassen und von da an begann meine schulische Förderung. Wir bekamen eine verstĂ€ndnisvolle, junge Lehrerin. Mir machte die Schule richtig SpaĂ und ich konnte schnell eine Klasse ĂŒberspringen. Ihr habe ich es zu verdanken, dass ich einen guten Volksschulabschluss machen konnte. Ich muss so um die 12 Jahre alt gewesen sein, als wir eine Musiklehrerin bekamen. FrĂ€ulein Fiedler machte einmal den Vorschlag, mit uns spazierenzugehen. Diejenigen aus der Klasse, die relativ gut zu FuĂ waren, mussten einen Rollstuhl schieben. Damals waren die RollstĂŒhle aus Holz und hatten Vollgummi auf den Reifen. Der Weg, den wir gehen mussten, war sehr steil und hatte einige gefĂ€hrliche Kurven. Ich schob Margret, die in einer Kurve die Bremsen anzog. Dabei löste sich das Vollgummi vom Rad. Ich hing mich an ihren Rollstuhl und lenkte ihn mit den Knien um die Kurve. Auf der einen Seite des Weges war ein steile Böschung. Das hĂ€tte sehr böse ausgehen können. Bei diesem âManöverâ verletzte ich mich stark und man brachte mich in die Klinik. Beide Kniee waren aufgeschĂŒrft. Man zog mir die ramponierten StrĂŒmpfe aus und sĂ€uberte die Wunden. Dann bekam ich beide Kniee verbunden. Vor den Spritzen, die ich zudem noch bekommen musste, hatte ich mehr Angst als vor den schmerzhaften Wunden. FrĂ€ulein Fiedler brachte mich in das Johanna-Helenen-Heim zurĂŒck. Schwester E. empfing uns schon an der HaustĂŒr. Ehe ich etwas sagen konnte, gab sie mir rechts und links eine Ohrfeige und meinte: âDas ist fĂŒr die kaputten StrĂŒmpfe!!â Die Diakonissen, Schwester E. und Schwester M. hatten immer einen Leitspruch: âWir tun es nicht um Euret Willen, wir tun es um Gottes Willen!â In den 8 Jahren hat mich meine FĂŒrsorgerin einmal besucht und das nur mit Voranmeldung. Man steckte mich in ein rotkariertes Kleid mit einem weiĂen Kragen. Die FĂŒrsorgerin ermahnte mich, in der Schule fleiĂig zu lernen. Die ganze Zeit stand ich unter strenger Bewachung. Schwester E. hatte mir vorher gedroht, ja kein falsches Wort zu sagen. 1964, im MĂ€rz, wurde ich konfirmiert. An diesem Tag kamen fĂŒr mich ganz ĂŒber-raschend BĂ€rbels Eltern. Ich wollte ihnen vor Freude entgegengehen und fiel die Treppen herunter. Dabei habe ich meine ersten PerlonstrĂŒmpfe zerrissen. Schwester E. sah das und gab mir eine krĂ€ftige Ohrfeige. Das waren ĂŒbrigens die letzten SchlĂ€ge, die ich von ihr bekam. Nachdem Familie Dirks wieder abgereist war, saĂ ich auf meinem Bett. Schwester E. kam zu mir und meinte: âGlaub ja nicht, dass es dir im Margarethenhaus besser geht; du wirst dich noch nach uns zurĂŒcksehnen.â Es ist nicht zu beschreiben, was fĂŒr eine Angst ich hatte. Zwei Tage spĂ€ter zog ich um. Man verstaute meine paar Habseligkeiten auf eine Trage und fuhr sie ĂŒber die StraĂe zum Margarethenhaus. Frau Dominik war freundlich und verstĂ€ndnisvoll zu mir. Sie war streng, aber auch gerecht. Zwei Jahre ging ich von dort aus in die Schule und machte dann einen guten VolksschulabschluĂ. Erst im Margarethenhaus wurde mir nach und nach bewusst, dass mir groĂes Unrecht zugefĂŒgt worden war. Eigentlich verfolgt es mich bis heute, aber es ist nicht mehr der Schwerpunkt meines Lebens. |

|

|

Mangelhafte Essensversorgung wegen Lebensmittelknappheit |

|

|

|

|

|

|